Pubblichiamo l’inchiesta vincitrice del Premio Mani Tese per il Giornalismo Investigativo e Sociale 2019 che aveva come obiettivo il sostegno alla produzione di inchieste originali su tematiche concernenti gli impatti dell’attività di impresa sui diritti umani e sull’ambiente. Il premio è stato realizzato nell’ambito del progetto “New Business for Good” con il contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) all’interno del programma MADE IN JUSTICE di Mani Tese.

di ROSARIO DANIELE GUZZO, ELISABETTA MURATORI, ROBERTO PISANO

1. Liberi di distruggere

La sequenza di camion disposti sul retro del magazzino si allunga a perdita d’occhio. I gaylord, enormi contenitori riempiti da migliaia di oggetti, sono pronti per essere stivati sugli autotreni in attesa. Sulle scatole la destinazione: destroy.

Secondo le testimonianze raccolte, in Italia il gigante del commercio on-line Amazon distrugge mensilmente fino a 100 mila prodotti nuovi nei poli logistici del territorio. Si tratta di resi danneggiati e beni invenduti: solo una minima parte di questi trova una seconda vita sugli scaffali o diventa un dono. Per il resto delle merci, il capolinea è la pressa di un’azienda incaricata da Amazon allo smaltimento dei beni che non trovano più spazio nelle corsie dei suoi immensi magazzini.

I prodotti condannati alla distruzione hanno gestazione lunga ma vita breve: dalle materie prime per costruirli estratte nell’altro emisfero all’assemblaggio, che avviene spesso molto lontano, fino ai mezzi di trasporto più vari, per arrivare su gomma, rotaia o via mare nei magazzini italiani. E infine, invenduti, ancora avvolti nei loro involucri di plastica, dritti verso il macero.

È nelle pieghe di un regolamento forgiato dalla rapida conquista dei mercati esteri che si gioca la partita della responsabilità. Il prodotto che ordiniamo può avere tre diverse tipologie di provenienza: può essere di proprietà di Amazon oppure di un venditore che si serve solamente di questa vetrina digitale (oggi il 58% delle unità vendute sulla piattaforma). O ancora, la merce di un fornitore esterno che acquista solo i servizi di logistica.

Nell’ultimo caso a decidere delle sorti di resi e prodotti alla fine della scadenza non sarebbe infatti la multinazionale di Seattle, e neanche la sua controllata con sede in Lussemburgo, il piccolo paradiso che accoglie i giganti che vogliono stare con un piede nell’Unione Europea. A disporre la distruzione degli oggetti oltre la giacenza concordata è il fornitore stesso, padrone di fare ciò che desidera con la sua merce in virtù di una normativa sulla distruzione volontaria che si sviluppa alla fine degli anni novanta. A eseguire l’eliminazione è invece una piccola azienda dell’indotto locale alla quale viene appaltato lo smaltimento.

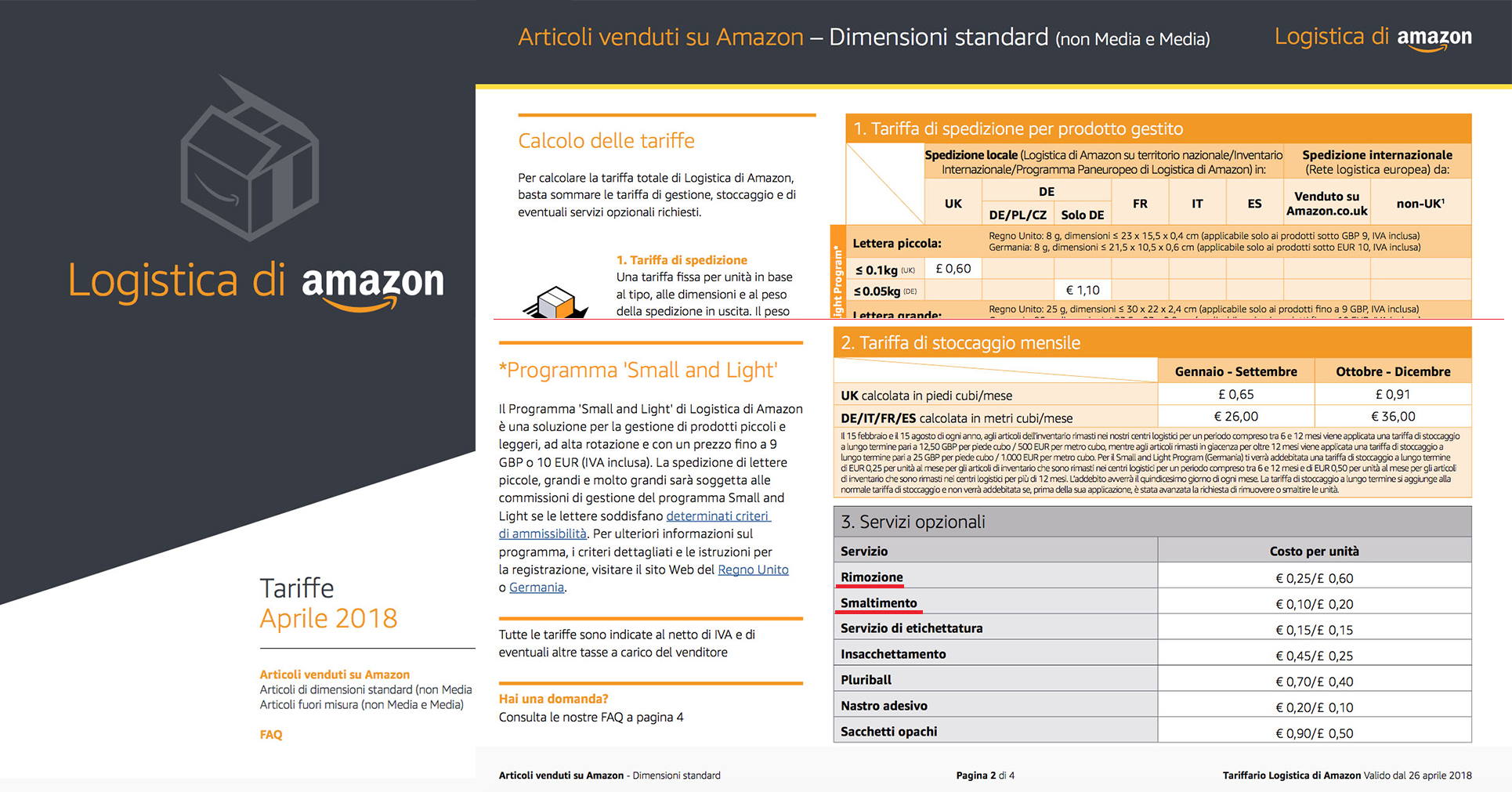

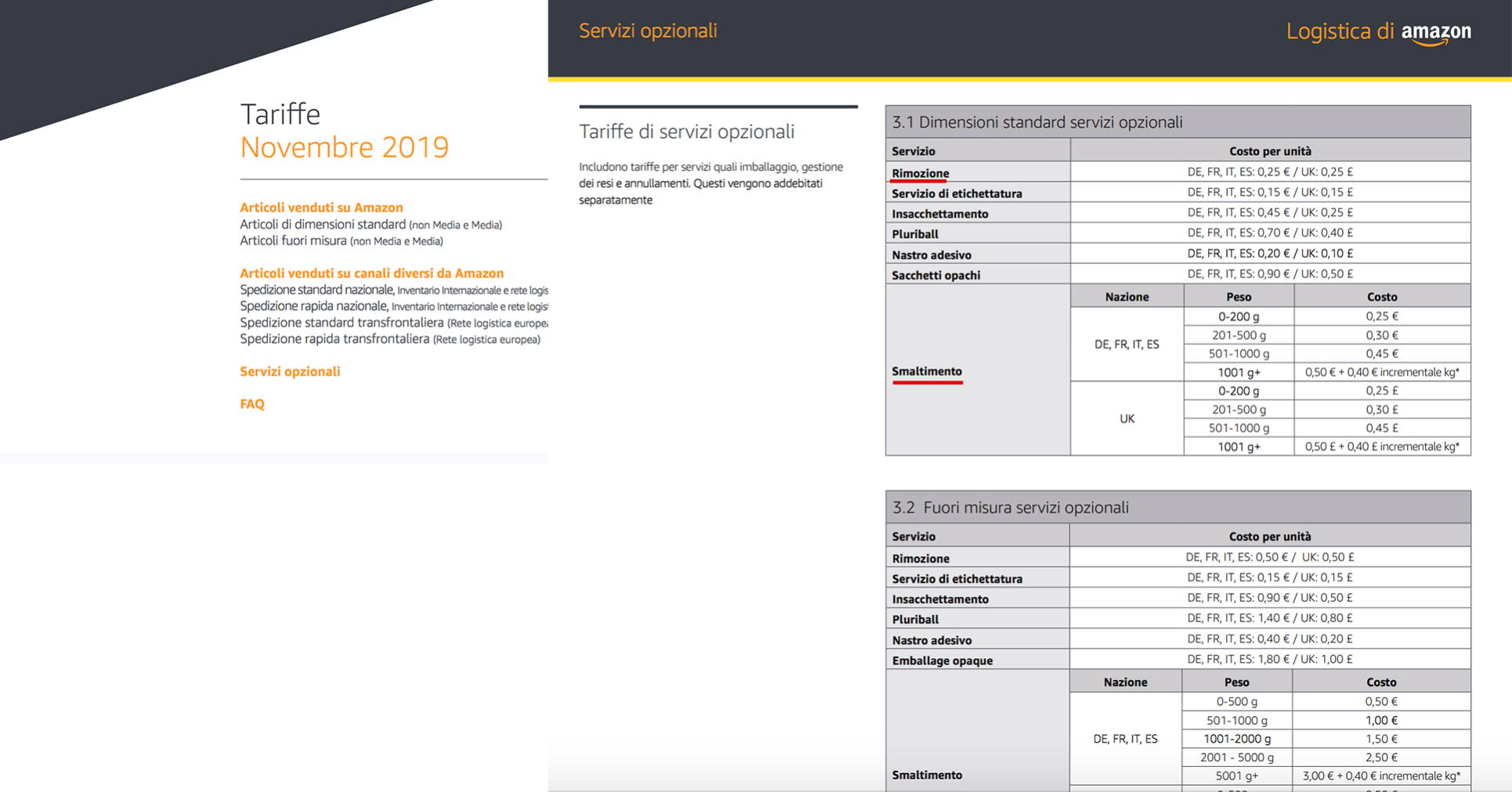

Per qualche centesimo in meno. Secondo il tariffario in vigore tra il 2017 e il 2018 le tariffe dello smaltimento rendevano immensamente più conveniente distruggere invece che restituire: 25 centesimi per unità il costo del reso al fornitore per un articolo di dimensioni standard (fino a 12 chili e dimensioni di 45x34x26cm) contro i 10 centesimi dello smaltimento.

Inoltre, due volte all’anno gli articoli dell’inventario rimasti nei centri logistici tra i sei e i dodici mesi subivano addebiti per stoccaggio a lungo termine di 500 euro al metro cubo, che schizzava a 1.000 euro al metro cubo per le giacenze superiori.

Tutte tariffe al netto di IVA. Per anni, dunque, i fornitori erano spinti a distruggere pur di non pagare gli alti costi di stoccaggio o restituzione. Un processo perfettamente legale, che non prevede sanzioni per il danno ambientale generato. Un impatto che i legislatori non potevano configurare quando hanno posto le basi della normativa sui rifiuti.

Navigando nelle ultime settimane tra le pagine dei servizi Amazon, notiamo un avviso che segnala modifiche in corso alle tariffe di logistica. Dal 3 settembre 2019 i costi di rimozione e smaltimento sono equiparati, e incrementali al crescere del peso per la distruzione. Basterà a convincere i produttori a non scegliere la strada della discarica?

2. Costretti a gettare

Incontriamo Maurizio, nome di fantasia, un ex-dipendente Amazon che, chiedendo l’anonimato, accetta di spiegarci come funziona la fase che precede lo smaltimento.

Maurizio ha lavorato tre anni e mezzo a Castel San Giovanni, inizia la sua avventura attraverso l’agenzia interinale, divisa verde, poi viene stabilizzato a tempo indeterminato, diventa “un blu”. Da subito sente parlare dai colleghi di questi bancali destinati alla distruzione, dei tablet che avevano richiesto per una riffa interna o una vendita scontata. Un paio d’anni dopo viene assegnato per qualche tempo al reparto Vendor, sezione Returns.

«Quando scadono i periodi di giacenza, la prassi è aprire un trouble ticket e chiedere al fornitore se rivuole indietro la merce o meno». Spesso il fornitore, dato il sistema di costi, indicava la via dello smaltimento. «Questo, accadeva circa il 70% delle volte e l’azienda mandava tutto a distruggere, merce completamente intatta». Più di due oggetti su tre. «Cosa si distrugge? Tutto, anche telefonia e prodotti informatici di valore, ho visto smartphone da mille euro con il sigillo andare al destroy. Le principali categorie sono elettronica e alimentari», racconta.

A smaltimento va la merce invenduta e quella danneggiata, ma anche materiale che pur essendo recuperabile, viene rispedito indietro perché il cliente lo considera non funzionante. Secondo le testimonianze, dato che la customer obsession è il vanto di Amazon e il cliente ha sempre ragione, i controlli fatti per verificarne l’effettivo malfunzionamento spesso non sono rigorosi. Solo una piccola parte ha nuova vita come warehouse deal, oggetti ricondizionati e rimessi in vendita scontati.

Le cifre sono enormi. Gli chiediamo quanti sono i prodotti distrutti in media ogni giorno e ci spiega che «il numero è molto variabile. Si va dai 30 mila ai 100 mila pezzi ogni mese nel solo magazzino di Castel San Giovanni. Il reparto è operativo a seconda dei periodi dell’anno». Questa discontinuità dipende dai lavoratori disponibili nel settore outbound. Per esempio, se c’è un sovraccarico, per il Prime Day o per i periodi stagionali più intensi, tutta la forza lavoro si sposta in outbound e il Destroy potrebbe restare chiuso anche per due, addirittura tre settimane. «Puoi immaginare la quantità di ticket. Siamo arrivati ad accumulare 120 mila pezzi da distruggere tutti insieme. Succede che in mattinata il manager dell’area chiama la ditta esterna e per mezzogiorno è tutto pronto per il ritiro».

A Piacenza l’area in cui vengono raccolti gli oggetti da mandare allo smaltimento sono le torri A e B, dove attraccano i camion. Fino a qualche tempo fa ogni blocco in partenza era suggellato da una packing list con il dettaglio dei prodotti. Oggi, l’esigenza di allontanare gli occhi indiscreti ha ridotto i flussi informativi in uscita, con clausole di riservatezza molto stringenti e misure di tutela delle informazioni che fanno scivolare ogni racconto nel penale. I dipendenti del reparto, solo quelli stabilizzati, vengono formati con un corso apposito per gestire il destroy e, al di fuori del settore, i colleghi non sanno nulla. Scomparse le liste cartacee con i prodotti, i file sono visibili all’azienda partner solo accedendo a una piattaforma online.

Dopo le segnalazioni insistenti dei lavoratori cominciano le donazioni ad associazioni: la Caritas, un canile, un reparto di ospedale. Giocattoli, libri e tablet per qualche scuola del territorio o una biblioteca. L’iniziativa è partita dai dipendenti che consideravano uno spreco inaccettabile la distruzione: «Amazon se ne attribuisce il merito: al telegiornale o sul famoso quotidiano di provincia compaiono i titoli, spesso in prima pagina». L’azienda governa le media relation in modo scientifico. Ma la percentuale dei beni che viene data in beneficenza è bassissima rispetto alla mole di prodotti distrutti «che spesso non possono essere donati o reimmessi nel mercato».

Raccogliamo anche la testimonianza di Enrico, nome di fantasia, un ex-dipendente del magazzino di Vercelli, specialista di processo che è entrato in contatto con le attività di distruzione. Il polo logistico MXP3 gestisce merce non sortable di dimensioni medio-grandi che non supera i 35 chili di peso. Anche a Vercelli il reparto destroy tratta articoli che non possono più rimanere e devono essere restituiti al fornitore.

«Tra le merci destinate a quel reparto ci sono anche prodotti danneggiati e per i quali mancano meno di 60 giorni alla scadenza che per legge non possono essere venduti. Gli articoli elettronici o piccoli elettrodomestici possono essere smaltiti anche senza che abbiano difetti. Escono dal magazzino per essere inviati a distruzione numerosi pezzi perfettamente funzionanti, a volte si tratta di modelli obsoleti o che occupano troppo spazio in magazzino». In alcuni casi vengono spediti al fornitore, ma in molti casi è proprio quest’ultimo a non accettarli e tornano indietro ancora una volta, direzione pressa.

A Vercelli «ogni settimana vanno al Destroy centinaia di articoli funzionanti: macchine da caffè, frullatori, forni a microonde».

Ogni cittadino può prenotare una visita gratuita ai magazzini di Castel San Giovanni e di Passo Corese e farsi guidare tra le inscatolatrici (le “macchine del pane” per i dipendenti), vedere i robot in azione dove la raccolta è automatizzata. Ci andiamo tre volte e alla domanda sulla sorte dell’invenduto riceviamo altrettante risposte: una lead ci dice che «rimane in un magazzino dedicato», la sua collega che tutto viene rigorosamente rispedito, il terzo addetto dichiara di non saperlo.

Il modello di produzione trionfa nella disponibilità ampia e nella consegna immediata: una voce che resta fuori dai prezzi di vendita, costantemente bassi grazie ai potenti algoritmi. Così, l’economia di internet che doveva salvarci dagli sprechi offre un sollievo per il portafoglio dei clienti, ma diventa un macigno sul piano ecologico, per i fornitori e i lavoratori.

3. Fare i conti con i rifiuti

I rifiuti sono uno dei tanti misteri della multinazionale. La legge italiana prevede l’obbligo di compilare un registro di carico e scarico che dettaglia le caratteristiche fisiche degli scarti. Vederlo è quasi impossibile e ce lo conferma un Comandante regionale del Nucleo operativo ecologico, la sezione ambientale dei Carabinieri: niente da fare senza l’avvio di un procedimento giudiziario.

Abbiamo incontrato alcuni funzionari dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Emilia-Romagna, che ci hanno potuto mostrare solamente il Modello unico di dichiarazione ambientale, con i rifiuti speciali pericolosi che l’azienda ha smaltito nel 2018. Tre tonnellate di tubi fluorescenti, trenta di apparecchiature fuori uso, 65 di rifiuti organici pericolosi. Cifre non trascurabili, ma sembra solo la punta dell’iceberg.

Risulta che a Castel San Giovanni lo smaltimento è affidato a TRS Ecologia, società specializzata nella gestione integrata degli scarti industriali, nella raccolta di rifiuti speciali e pericolosi e nelle bonifiche ambientali. Cerchiamo di entrare in contatto con loro più volte, ma schivano le nostre domande ed eludono le richieste d’incontro. Lo stesso fa Ecos Service per Passo Corese. Anche Logistica Ambientale vanta una collaborazione con Amazon. Il contatto si interrompe in tutti i casi quando ci mostriamo interessati ai loro clienti.

Neanche il prezioso catasto dei rifiuti ci è di aiuto: una lista di codici che svelano categorie dettagliate, ma tutti sotto l’etichetta dell’intermediario, che lavora per diversi clienti. La pratica della distruzione è comune e riguarda anche altri magazzini: lo spazio ha un costo e, quale che sia il motivo per cui la merce non si vende, smaltire è la soluzione più semplice.

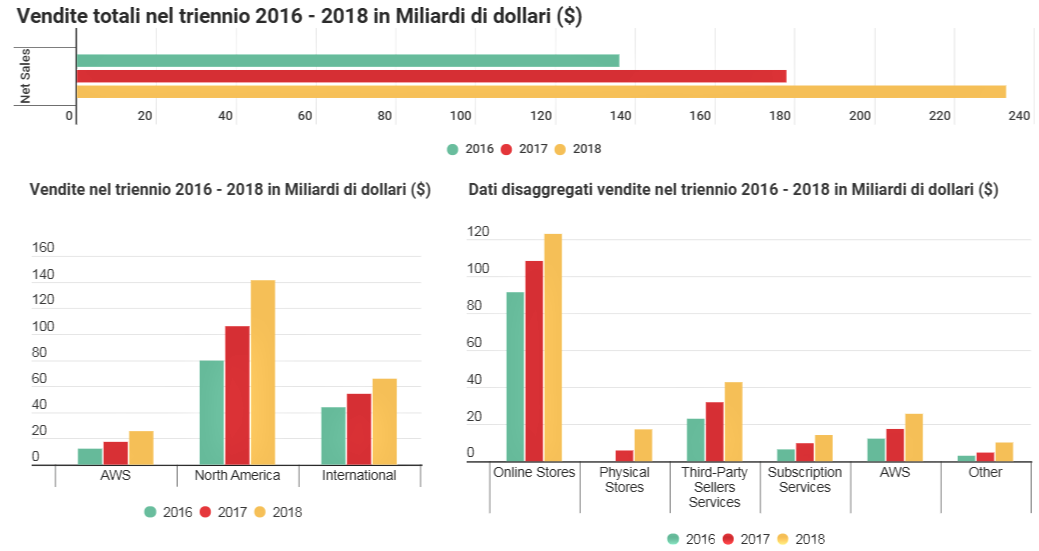

Solo nel terzo trimestre 2019 Amazon ha fatturato 70 miliardi di dollari nel mondo. Nel 2018 le vendite sono cresciute del 18% rispetto all’anno precedente e l’azienda ha superato la soglia psicologica del valore di mercato di mille miliardi di dollari. Non è difficile capire il motivo: prezzi imbattibili, tempi di consegna impensabili solo pochi anni fa, un modello di efficienza organizzativa. Chi non desidererebbe legare il proprio nome a una tale storia di successo?

Proviamo a ricostruire il volume degli scarti a ritroso. Mettere le mani nei conti di Amazon è complicato. L’azienda non pubblica i fatturati dei singoli Paesi, eppure, alcuni osservatori sostengono che le vendite alle stelle si accompagnino a un risultato operativo negativo. Trionfare mettendo in conto una perdita su ciascun prodotto venduto è possibile. Questo gap avrebbe come spiegazione un mantra che i piani alti ripetono anche ai dipendenti in magazzino: investimenti. Dal 2010 ne hanno annunciati per 1,6 miliardi di euro: tecnologia, nuovi magazzini, posti di lavoro.

La strategia di crescita potrebbe essere cambiata in seguito alla condanna della Commissione europea di saldare imposte eluse per centinaia di milioni di euro. Il meccanismo prevedeva che gli utili operativi scivolassero in una società del gruppo, probabilmente una scatola vuota per il fisco. Allora meglio ridurre i margini – compensando con i floridi profitti delle vendite oltreoceano e i servizi cloud – divorando quote di mercato nella vendita al dettaglio. Magari in attesa di alzare di nuovo i prezzi e ricostituire i margini. Nel frattempo, chi sopporta le condizioni che garantiscono il successo della piattaforma?

Il sistema Amazon punta a dominare il mercato e per farlo attua strategie di posizionamento. Il caso dell’editoria è peculiare: secondo un’inchiesta del Wall Street Journal Amazon starebbe riducendo i profitti del settore "varia" attraverso la pubblicazione di numerosi libri a basso costo, il self-publishing e servendosi delle società controllate. Un esercito di quindici sotto-marchi che spaziano negli Stati Uniti tra i generi, per un mercato che vale svariati miliardi di dollari l’anno.

Sandro Ferri, direttore editoriale di E/O, ci ha raccontato quanto l’atteggiamento del colosso di Seattle sia aggressivo: «Al nostro rifiuto di applicare una scontistica sempre maggiore, la risposta è stata rispedire indietro tutti i titoli E/O in magazzino, causandoci una grande perdita economica sotto le festività natalizie». Uscire dal sistema non è sempre una questione di volontà: «I nostri libri si trovano ancora sulla piattaforma via marketplace e non possiamo farci niente. Il paradosso è che, non potendo applicare un prezzo ridotto, le persone alla ricerca di immediatezza e comodità acquistano lì pagando di più di quanto costerebbe in libreria».

In Italia, per tutelare l’editoria non è possibile scontare di più del 15% il prezzo, non ovunque è così: «Sappiamo che Amazon in alcuni paesi vendeva i nostri libri a un prezzo addirittura inferiore di quello saldato a noi, rimettendoci».

Anche Babalibri, casa editrice milanese per ragazzi, è uscita. Francesca Archinto, direttrice editoriale, ci parla dei mesi di trattative: «Nel maggio 2016 abbiamo raggiunto un accordo. A negoziato chiuso spunta una condizione: la retroattività del contratto da gennaio, salvo poi riparlarne alla fine dell’anno successivo». Cinque mesi di trattative ogni due anni? «No, grazie: il nostro tempo va dedicato ai contenuti». All’inizio Amazon spesso negozia condizioni migliori con gli editori per costruire il rapporto e legarne le sorti del fatturato. Condizioni da rivedere, che possono diventare un ricatto quando un terzo o più delle tue vendite avviene sulla loro piattaforma.

Nel frattempo l’azienda si sta ritagliando il suo ruolo di grossista: Amazon Business per le Librerie è il servizio ideato per i rivenditori di libri, che mette a disposizione più di 800 mila titoli. Gli sconti per i testi scolastici arrivano fino al 12%, fino al 35% per libri di "varia". Le librerie che sopravvivono potrebbero diventare centri di smistamento per Amazon stessa.

Può un libraio comprare da Amazon e finanziare il proprio carnefice? «La scarsa consapevolezza del peso delle proprie scelte fiorisce con una narrazione fuorviante, in forme ambigue di marketing, come le donazioni dei clienti alle scuole». Un’offerta ammirevole che porta altri istituti a comprare proprio su Amazon.

La legge sul libro? «Sarà applicata a tutti, ma loro troveranno l’escamotage per continuare ad avere la precedenza. In Francia i prezzi possono essere ribassati al massimo del 5% per le librerie fisiche, in nessun caso online. Amazon ha quindi deciso che non avrebbe fatto sconti ma li avrebbe consegnati gratis. A quel punto, il governo ha imposto l’obbligo di far pagare il costo di consegna. Così, Amazon lo ha fissato a un centesimo».

Un consulente aziendale di lungo corso ci racconta che all’inizio Amazon fosse in perdita sui libri, o comunque non ne ottenesse guadagno. «I clienti che comprano i libri sono i più fidelizzati, dunque erano cruciali per aumentare il bacino di utenti, a cui poi sarebbe stata venduta la lavatrice. La chiave di tutto era lo sconto».

4. Vita da fornitore

Per diventare fornitore puoi ricevere un invito personale o proporre la tua attività. È il team Vendor che può offrirti una piazza virtuale con oltre 300 milioni di potenziali consumatori. Ma a quali termini?

Leggiamo sul contratto di fornitura: “La proprietà dei prodotti si trasferisce dal fornitore ad Amazon alla ricezione”. È quest’ultima a gestire buona parte del processo: logistica, transazione, spedizione, marketing. Suggerisce anche un prezzo imbattibile, che Amazon si impegna a saldare al fornitore, che potrebbe anche differire da quello di vendita. Può accadere che si venda a un prezzo più basso di quello richiesto dal fornitore.

Le condizioni tuttavia richiedono un’alta performance: tempistiche di approvvigionamento serrate – perché la delusione di un singolo consumatore può costare caro – standard di imballaggio precisi, modalità di consegna ai magazzini. Un solo errore e scattano penali costose.

Incontriamo un fornitore di prodotti informatici del modenese. Già prima di incrociare la sua strada con quella di Amazon gestiva un flusso di affari importante, all’attivo alcune partnership europee. Quando ci racconta del suo rapporto con l’azienda di distribuzione non spunta neanche un sorriso: «Se ogni minimo ritardo nelle forniture è punito con sanzioni altissime, la loro idea di sovra-fornitura comporta eccesso di stock, ovvero costi continui per noi. Merci che circolano avanti e indietro».

I prezzi che il nostro fornitore decide di fissare sono sistematicamente più alti di quelli consigliati dalla piattaforma: «Ci rimetteremmo sicuramente altrimenti, e comunque il nostro fatturato di vendite tramite Amazon sta calando». Sarà un’eccezione, visto che il sito parla del 78% di venditori che hanno aumentato il loro fatturato scegliendo i servizi di logistica Amazon?

Il sistema propone continuamente ai fornitori un ribasso dei prezzi. Non è un caso che l’unica parte in evidenza nel contratto di fornitura è la limitazione di responsabilità del colosso di Seattle: non si ritengono imputabili di danni indiretti “incluse, senza limitazioni, perdite economiche, di guadagni, nell’attività d’impresa, di avviamento e simili”.

L’elenco degli oneri non è breve. Per certe categorie di prodotti il fornitore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per almeno un milione di euro a evento e mantenerla per minimo un anno dopo la rescissione del contratto. In caso di insolvenza di Amazon, invece, si mettono le mani avanti: al massimo, il fornitore può recuperare la merce in giacenza, null’altro è dovuto. E in ogni caso ci si sottomette alla giurisdizione non esclusiva dei tribunali del Lussemburgo. Così, il gigante che vuole rivalersi sul piccolo commerciante potrebbe trascinarlo là dove vige una giurisprudenza di suo gradimento.

Anche per il fornitore la gestione dei resi è un capitolo importante, che spiega in parte la nascita di tanti rifiuti imprevisti. «È Amazon a inviarci i prodotti o a ricollocarli nel suo magazzino, chiedendo poi di emettere una nota di credito a loro favore. Un rapporto subito unilateralmente».

In caso di importazione diretta dall’estero, si legge nel contratto, Amazon non è obbligata a fare controlli né a restituire nessuno dei prodotti resi e la decisione di un cliente “è prova conclusiva”.

Un sistema veramente efficiente? Nel caso del nostro fornitore, il 75% dei beni rientrano in magazzino sono etichettati defected ma problemi non ne hanno: «Non possiamo metterci in contatto con il cliente finale, sapere qual è il problema dell’apparato. Tecnicamente, un pezzo in perfette condizioni può tornare in vendita sul loro sito o sul nostro portale». Il nostro fornitore, comunque, dice di non voler tradire la reputazione che si è costruito nei decenni, così la maggior parte dei resi funzionanti va in vendita scontata del 15%. Non è dato sapere come si comportino gli altri.

“I clienti di Amazon non sono clienti del fornitore”. Il contratto, infatti, vieta l’interazione con gli acquirenti e obbliga, se per errore si viene contattati, a riportare la conversazione sull’apposito canale, dove è tutto monitorato.

Un discreto patrimonio di informazioni che strozza la possibilità di sviluppare un business al di fuori dell’unica grande chiesa di Amazon, rafforzando invece la sua posizione di mercato. L’Antitrust statunitense il luglio scorso ha aperto un’indagine sull’impiego da parte di Amazon dei dati dei venditori terzi, che potrebbe contribuire alla sua posizione dominante. Anche la commissaria dell’Unione europea Margrethe Vestager ha messo sotto osservazione l’uso delle informazioni dei dettaglianti indipendenti, per verificare che comportamenti anti-competitivi non comprimano i benefici per i consumatori.

Come indica uno degli scrupolosissimi manuali che guidano i fornitori, con un paio di rapidi click su Vendor Central i prodotti possono invece essere smaltiti direttamente presso il polo logistico Amazon: Selezionare il reso in questione e cliccare sul pulsante Distruggere.

Neanche il prezioso catasto dei rifiuti ci è di aiuto: una lista di codici che svelano categorie dettagliate, ma tutti sotto l’etichetta dell’intermediario, che lavora per diversi clienti. La pratica della distruzione è comune e riguarda anche altri magazzini: lo spazio ha un costo e, quale che sia il motivo per cui la merce non si vende, smaltire è la soluzione più semplice.

Solo nel terzo trimestre 2019 Amazon ha fatturato 70 miliardi di dollari nel mondo. Nel 2018 le vendite sono cresciute del 18% rispetto all’anno precedente e l’azienda ha superato la soglia psicologica del valore di mercato di mille miliardi di dollari. Non è difficile capire il motivo: prezzi imbattibili, tempi di consegna impensabili solo pochi anni fa, un modello di efficienza organizzativa. Chi non desidererebbe legare il proprio nome a una tale storia di successo?

Proviamo a ricostruire il volume degli scarti a ritroso. Mettere le mani nei conti di Amazon è complicato. L’azienda non pubblica i fatturati dei singoli Paesi, eppure, alcuni osservatori sostengono che le vendite alle stelle si accompagnino a un risultato operativo negativo. Trionfare mettendo in conto una perdita su ciascun prodotto venduto è possibile. Questo gap avrebbe come spiegazione un mantra che i piani alti ripetono anche ai dipendenti in magazzino: investimenti. Dal 2010 ne hanno annunciati per 1,6 miliardi di euro: tecnologia, nuovi magazzini, posti di lavoro.

5. La logistica verde secondo amazon

Le nostre domande a intermediari e operatori hanno attirato l’attenzione di Alessandro Chiarmasso, capo delle Pubbliche Relazioni di Amazon per l’Italia. Ha voluto offrirci la sua versione dei fatti per via telematica. Molte questioni sono state poste al management, per esempio quantificare i beni invenduti per i quali i fornitori hanno preferito la distruzione nel 2018. Oppure perché non si impegnano a donare più merci, se davvero sorgono ostacoli nel farlo.

L’azienda sostiene che l’eliminazione degli sprechi sia in cima alle sue preoccupazioni: «Per Amazon, la distruzione fisica dei prodotti è l’ultima risorsa e l’opzione meno interessante, ecologicamente ed economicamente».

«Tutti devono essere responsabilizzati al fine di ridurre la distruzione dei prodotti lungo l’intera filiera». Per questo motivo Amazon collabora con banchi alimentari locali e associazioni e in Germania è partner fondatore di Innatura, ente senza scopo di lucro che fa da intermediario con gli enti di beneficienza. Inoltre, ha lanciato negli Stati Uniti e nel Regno Unito un programma di donazioni dei resi e delle scorte in eccesso per essere rivenduti o donati.

Cosa che sembra impossibile nel nostro Paese «perché le normative impongono alle aziende il pagamento dell’Iva sul costo del bene donato, a eccezione di poche categorie di prodotti. E poi c’è l’obbligo per le organizzazioni di charity di rilasciare un certificato trimestrale al donatore della merce». Un costo amministrativo alto?

I venditori terzi dispongono di molte soluzioni per gestire i resi e le scorte in eccesso come il servizio Outlet, mentre i clienti possono comprare prodotti usati o ricondizionati certificati. D’altronde il problema non sembra davvero sussistere perché «la stragrande maggioranza dei prodotti in eccesso o restituiti idonei viene rivenduta ad altri clienti o liquidatori, restituita a fornitori o donata a organizzazioni benefiche». Quanti siano non è dato saperlo: «non possiamo condividere le informazioni commerciali dei nostri partner di vendita».

Eppure le testimonianze dei lavoratori che abbiamo incontrato raccontano un’altra realtà, specialmente sulla valutazione dei resi che dovrebbero seguire “un processo di ispezione dettagliato”, mentre in molti casi trovano direttamente la via del destroy.

Secondo l’azienda la distruzione, comunque, riguarderebbe «meno dell’un percento dei nostri prodotti, e stiamo lavorando duramente per portare questo numero a zero». Un impegno lontano anni luce dalla routine produttiva che ci hanno raccontato i lavoratori. Nel 2018 Amazon ha venduto fino a 750 mila prodotti in Italia in un solo giorno. Un punto percentuale rappresenterebbe comunque almeno 225 mila prodotti al mese.

6. Il paradiso della logistica

A Castel San Giovanni i dipendenti Amazon superano i tremila quando arriva il peak, il periodo in cui migliaia di lavoratori selezionati dalle agenzie interinali entrano in azienda con contratti brevi per la stagione – spesso di tre giorni obbligatori a settimana e altrettanti facoltativi per un totale di 48 ore a settimana, senza maggiorazioni. Gli straordinari caldamente consigliati per continuare a essere chiamati, il lavoro notturno strutturale su tutto l’anno, quello domenicale, i turni su sei giorni settimanali durante i picchi.

Il sindacato si è fatto largo qualche tempo dopo l’apertura a Castel San Giovanni, chiamato a negoziare accordi basati sul contratto del commercio, pur trattandosi di logistica. Nell’autunno 2017 arriva la prima mobilitazione, per opporre le esigenze di vita all’imperativo delle ragioni tecnico-produttive. È di pochi mesi fa l’ultimo rinnovo, strappato in tutta fretta senza dialogo.

Niente di sorprendente per una grande azienda in cui il modello produttivo evoca un effetto nostalgia della catena di montaggio. Interessante però notare come cura e precisione, solitamente vanto di un’azienda, vengano messe in secondo piano rispetto alla velocità e alla produttività. Il numero di “pezzi” all’ora è l’unico metro rilevante, anche più dell’errore, che è già previsto e verrà gestito dai solver.

Ne parliamo con un ex lead di Passo Corese, che ha volontariamente lasciato l’azienda. «L’ansia accompagna ogni fase di lavoro, ma l’unico momento di panico l’ho visto quando abbiamo mancato una cut-off». È l’orario ufficiale di spedizione per il sistema. Andare lunghi comporta una segnalazione al management nazionale ed europeo, con un impatto sulle sorti dei general manager, e sui loro bonus. Conta non fermarsi, perché nessuno è insostituibile: le mansioni sono definite ed elementari, la produttività massima, i rapporti umani ridotti al minimo.

«L’organizzazione militare dà una veste di complicazione per creare coinvolgimento, in un posto dove la stragrande maggioranza dei lavoratori ripete lo stesso gesto per sette ore e mezzo». Ai dipendenti arrivano lettere di richiamo per aver lasciato uno sgabello fuori posto, essersi trattenuti in bagno più dello stretto necessario o aver parlato con i colleghi.

Passo Corese è oggi primo per performance in Italia, e sempre tra i primi tre in Europa per volume di prodotti spediti. La frenesia che accompagna costantemente i quadri è legata alla performance: «I senior operations manager devono giustificare tutti i numeri del loro dipartimento. Sei efficiente non se i sottoposti lavorano bene, ma se riesci a fare lo stesso risultato di ieri con una risorsa in meno».

I dipendenti Amazon guadagnano stelline (swaggies) grazie ad azioni di sicurezza premiate dai loro superiori. Con queste accedono a premi griffati tra cui kit per la doccia, zaini, giacche e modellini di Camion Amazon Prime.

Comandare il mercato non sempre si coniuga con il rispetto della concorrenza e delle piccole realtà indipendenti, figurarsi con la tutela dell’ambiente. «L’unico limite è lo spazio, spedire tutto quanto prima: sotto le feste un prodotto con la scatola inumidita sparisce. Il damage diventa direttamente destroy e si passa al bancale successivo. Se una scatola ha nove elementi dei dieci previsti, tutto nei rifiuti». D’altro canto, la spedizione in giornata e la customer obsession hanno un impatto enorme: i corrieri non possono mancare un appuntamento.

La proiezione di un immaginario positivo è costante e gli obiettivi ambientali sono ambiziosi: il pieno utilizzo di fonti di energia rinnovabile e la riduzione delle emissioni di CO2 delle spedizioni del 50% entro il 2030, nonché l’azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2040. L’azienda ha deciso di investire 700 milioni di dollari nell’industria automobilistica Rivian Automotive, con cui Jeff Bezos intende costruire un futuro parco di veicoli elettrici per le sue spedizioni.

Amazon racconta che il suo imballaggio è pienamente sostenibile: dal 2008 con il Frustration-Free Packaging sono stati eliminate più di 665 mila tonnellate di materiali di imballaggio, grazie a imballaggi riciclabili e senza scatole di spedizione aggiuntive.

Iniziative interessanti, che si scontrano con una realtà di sprechi «come gli 80 mila euro di cartoni finiti al macero quando è cambiato il design delle scatole senza aver pianificato i tempi», commenta l’ex dipendente.

7. Sharing is caring: donare per salvare

A gennaio 2019 le telecamere di Capital, trasmissione dell’emittente francese M6, entrano di nascosto nel magazzino di Saran e mostrano a quattro milioni di spettatori l’ultimo viaggio di centinaia di schermi al plasma, bancali pieni di libri e giocattoli di marca verso gli inceneritori. In quel magazzino più di 300 mila oggetti invenduti vengono sacrificati ogni trimestre.

La sera stessa la Segretaria alla Transizione Ecologica del governo francese Brune Poirson, si impegna a far diventare la Francia il primo paese che proibisce la distruzione dei prodotti non alimentari intonsi e invenduti.

Il disegno di legge anti-gaspillage vieta espressamente a negozi e piattaforme di vendita a distanza di spedire in discarica i beni non commercializzati ancora utilizzabili, con una particolare attenzione a prodotti elettronici, tessili e per l’igiene quotidiana. Prescrive di donarli, reimmetterli nel mercato o riciclarli opportunamente, salvo limitati casi con gravi rischi per la sicurezza e la salute.

Flavie Bertin, giovane avvocatessa francese che segue le politiche ambientali del governo, ci aiuta a orientarci. «Le carte raccontano una realtà interessante, a partire dagli studi preliminari. L’Agenzia francese per l’ambiente e la gestione energetica, in collaborazione con l’Agence du Don en Nature, ha stimato in 800 milioni di euro il valore dei beni di consumo durevoli invenduti in Francia». Una fetta di risorse che possono essere valorizzate attraverso vendite scontate e reimmissione su mercati secondari.

I beni donati valgono solo 140 milioni: la donazione è una pratica diffusa esclusivamente in certi settori, come gli articoli ludici, snobbata invece da tutti gli altri, che non si avvalgono degli incentivi alle donazioni. Il fisco francese prevede una detrazione fino al 60% di contributi dalle imposte, ma solo un’impresa di abbigliamento o di elettronica su cinque coglie l’opportunità.

«Il codice ambientale già in vigore sanziona gli sprechi alimentari e vieta di rendere inadatti al consumo gli invenduti ancora in condizioni di essere goduti». Il passo in più è rivolgersi alle piattaforme elettroniche che offrono servizi per la gestione degli invenduti o detengono i prodotti direttamente. «Non si tratta solo di obblighi e sanzioni, ma anche di sollevare le imprese dal costo di eliminare gli invenduti. E i consumatori con risorse limitate avranno accesso a nuovi canali di distribuzione a prezzi più accessibili».

Per non parlare dell’impatto: «Secondo gli studi, in Francia riutilizzare o riciclare i soli tessili invenduti consentirà di risparmiare 250 mila tonnellate all’anno di CO2». L’equivalente di quanto emettono 125 mila automobili. I numeri avrebbero facilmente ragione di questa controversia, per non parlare del ruolo delle discariche, che tutti gli Stati membri si sono impegnati a ridurre con la direttiva europea 850 del 2018. Una promessa destinata a rimanere nel regno dello humor nero, per un’Italia che cerca ancora siti per aprirne di nuove.

Gli ambientalisti francesi hanno intanto collezionato una vittoria: il Senato ha approvato la legge anti-gaspillage presentata il 24 settembre 2019 e presto sarà vagliata dall’Assemblea Nazionale che ha proposto alcune modifiche.*

In Italia l’unico avamposto contro la distruzione della merce fruibile porta il nome di Maria Chiara Gadda, deputata democratica che scrive nel 2018 la “legge antispreco”, concentrandosi su ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione dei prodotti. L’idea è favorire il recupero e la donazione a fini di solidarietà sociale, limitare gli impatti negativi sull’ambiente e allungare il ciclo di vita dei prodotti.

L’impressione, tuttavia, è che la totalità del monitoraggio del processo di cessione sia demandato ai due soggetti (donatore e donatario), responsabili di tutta la burocrazia connessa. Chi dona ha l’onere di rendere tracciabile tutto ciò che è regalato, e l’ente del terzo settore che lo riceve deve garantire le finalità non commerciali. Con la legge di bilancio dello scorso anno sono state semplificate ulteriormente le procedure. Un esempio di successo è il progetto di Buon Fine di Coop Alleanza 3.0: da 5 mila tonnellate di cibo recuperato nel 2015 a 7 mila tonnellate nel 2017, da 24 milioni a circa 33 milioni di euro di valore.

Per i grandi operatori della logistica l’applicazione delle leggi sulle donazioni è complicata dai distinti contratti con i propri fornitori, che di fatto rendono difficilmente inquadrabili i rapporti in gioco. Un meccanismo di donazioni fatica a innestarsi, sempre che possa essere compatibile con questo modello di gestione.

8. Sharing is caring: donare per salvare

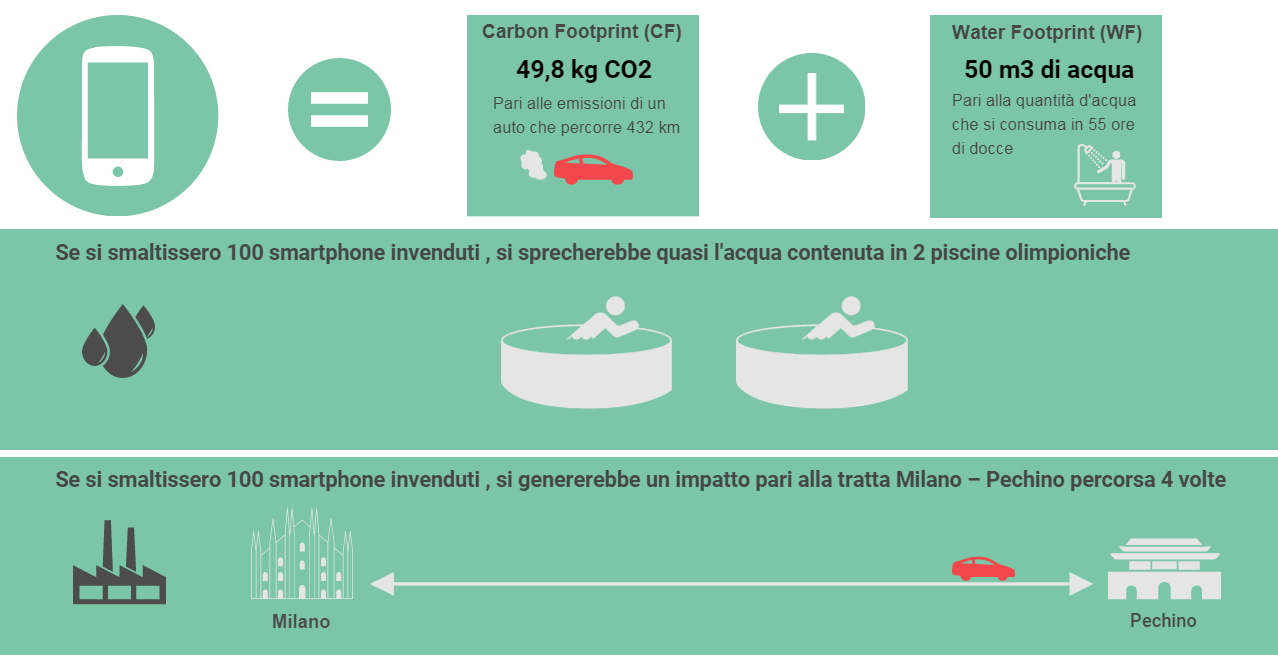

Per misurare l’impatto ambientale di singoli beni o servizi la letteratura scientifica offre vari metodi.

Per esempio, con la Carbon footprint si valuta l’impatto dell’azione umana sul clima globale in termini in emissioni di gas serra sull’intero ciclo di vita del prodotto. La Water footprint considera il volume totale di acqua consumata o inquinata durante l’intera catena di approvvigionamento.

Non bisogna però tralasciare il quadro completo, in una valutazione globale di scarsità di risorse: un ordine di grandezza decisamente peggiore.

Al di là dei prodotti distrutti, la consegna non implica necessariamente un impatto ambientale negativo. Secondo alcuni lavori scientifici, l’e-commerce potrebbe lasciare un’impronta meno dannosa di un esercito di consumatori che si dirige al centro commerciale ciascuno con la propria automobile. Ma la promessa di consegna in giornata non permette una piena razionalizzazione dei processi.

Basti pensare che un prodotto ordinato viene collocato senza considerare la distanza dell’acquirente dai magazzini. Così non ha importanza se un paio di cuffie ordinate a Milano viaggino poche decine di kilometri o volino dalla Spagna. Il cliente non può orientare la sua scelta, ammesso che sia consapevole del costo ambientale.

“Un sistema economico nel quale i flussi di materiali biologici possono essere reintegrati nella biosfera e i flussi tecnici possono essere valorizzati senza entrare nella stessa”. Così la Ellen McArthur Foundation definisce il concetto di economia circolare.

Il principio fondante dell’economia circolare è che dagli scarti di un prodotto possa svilupparsi nuova materia prima. Esteso al limite avremmo zero rifiuti, un orizzonte lontano se si pensa che oggi ciascun cittadino italiano ne produce in media più di due quintali all’anno. Un perno della strategia ambientale europea è quello della bioeconomia, l’ombrello che raccoglie tutti i settori e i sistemi di produzione moderni che poggiano la loro struttura sulle risorse biologiche, rispettando la biodiversità e l’ambiente.

Le pratiche di distruzione degli invenduti si scontrano con l’impegno dell’Unione Europea nell’ultima decade, in un lento percorso verso la transizione ecologica che ha recentemente preso vigore. Con l’approvazione del Pacchetto Economia Circolare si compie il processo iniziato nel 2015 con l’aumento dei finanziamenti necessari e le linee guida sulla waste prevention e la gestione dei rifiuti prodotti. Un’idea semplice: considerare tutto il ciclo di vita dei prodotti.

Sarà obbligo dei singoli Stati Membri recepire le direttive del Pacchetto nella legislazione tenendo conto delle caratteristiche dell’economia nazionale. Il tema della distruzione dei prodotti invenduti non è stato affrontato in maniera diretta nelle discussioni preliminari, al contrario di quanto avvenuto per tematiche specifiche come lo spreco di cibo e i rifiuti elettrici ed elettronici, normati dalle nuove direttive. I legislatori faticano a catturare l’evoluzione dei modelli di produzione e i suoi effetti.

Due policy officer della Commissione Europea della Divisione Generale Ambiente ci hanno confermato che i regolamenti europei non prevedono obblighi particolari. Solo raccomandazioni generali sull’impegno degli Stati membri nel ridurre i rifiuti generati a monte, per limitare al 10% entro il 2035 il totale dei rifiuti che vengono conferiti in discarica. Un obiettivo piuttosto ambizioso, che fa riferimento solo ai rifiuti municipali, mentre per molti oggetti non esistono obiettivi di riciclo.

Viene però migliorato un concetto fondamentale: la responsabilità estesa del produttore (EPR), finanziaria e operativa, in tutte le fasi del ciclo di vita che si punta a normalizzare su standard univoci a livello comunitario.

Nel complesso panorama della logistica, bisogna distinguere tra l’entità che produce un bene e quella che lo immette nel mercato: «La responsabilità nominale è del produttore, ma potrebbe trattarsi anche del distributore: ad esempio nel caso dell’importazione di beni non si considera come produttore l’azienda straniera, ma la compagnia che li colloca».

La responsabilità si intende applicata alla fase End of Life, come succede ad esempio per le apparecchiature elettroniche (RAEE). Chiunque distribuisca questi prodotti sul mercato deve pagare una Extended producer responsibility fee (EPR), tassa che compensa le spese necessarie alla gestione del rifiuto. Si motiva così il produttore a utilizzare materiali più facilmente smaltibili e riciclabili, ma il costo viene spesso assorbito dal consumatore attraverso un aumento di prezzo.

Anche le compagnie che producono prodotti packaged sono soggette alla tassa EPR, ma i funzionari europei ci dicono che non è semplicissimo in questo momento individuare chi debba effettivamente pagare: chi produce o chi importa? «Alcune compagnie affidano la gestione dei rifiuti a terzi, quindi non sono soggette al pagamento poiché rientrano tra coloro che si occupano di gestire i rifiuti per conto proprio»

L’over-packaging di molti prodotti, incluse quelli dell’e-commerce, discende talvolta da scelte di marketing che non ignorano la dimensione ambientale. Gli imballaggi rappresentano 4 su 10 tra i prodotti realizzati in plastica e secondo la responsabilità estesa del produttore i costi per la raccolta e la gestione a carico dei produttori devono essere proporzionati alla riciclabilità degli imballaggi. Entro il 2030 a livello europeo tutta la plastica dovrà essere riciclabile e il recente dibattito sulla plastic tax ha portato il tema all’attenzione.

La produzione sostenibile può essere un tratto distintivo nel costruire la reputazione sul mercato, aiutando a intercettare nicchie di consumatori sensibili ed educandone altri. Al contempo, il trattamento e le filiere sostenibili fanno risparmiare materie prime ed energia e generano posti di lavoro.

Alcuni ricercatori e docenti di discipline diverse dell’Università di Bologna hanno costituito un gruppo tematico per far incontrare aree di studio e imprese, e mettere a sistema le opportunità di interconnessione per aprire nuovi mercati. Il gruppo ha realizzato un database che raccoglie informazioni su più di cento prodotti innovativi, individuandone una ventina dal grande potenziale di sfruttamento commerciale nel futuro prossimo. Valorizzando alcune soluzioni che sostituiscano i tradizionali prodotti chimici di fonte fossile, per esempio, possono nascere fibre di carbonio resistenti e performanti.

Paola Fabbri, professoressa associata di Scienza e Tecnologia dei Materiali che ha coordinato il team di ricerca, ci ha parlato delle soluzioni orientate alla chiusura dei cicli, della valorizzazione commerciale dei rifiuti e della magia delle bioplastiche.

«Esiste una plastica per ogni situazione, per le sue proprietà barriera e la sua resistenza. Ma la complessità è difficile da gestire al momento del riciclo, per la varietà estrema e per la carenza impiantistica, di compostaggio e trattamento». La chimica a basso impatto ambientale corre allora in aiuto partendo dagli scarti agricoli, senza interferire con le catene ambientali, creando alternative completamente biodegradabili in siti di compostaggio e acque non pure.

Non solo packaging sostenibile, ma un potenziale enorme anche per il settore biomedicale e l’automotive. Perfino i rifiuti urbani di un processo produttivo possono allora diventare bene intermedio in un altro processo. Per farlo, occorre che filiere diverse collaborino e creino catene di valore.

«L’Italia ha una competenza pionieristica in materia, abbiamo eccellenze mondiali attive da anni, un know-how esportabile. Da un lato in laboratorio studiamo le prestazioni, dall’altro il legislatore deve stabilire i criteri che promuovano la diffusione dei nuovi materiali, correggendo lo svantaggio dei costi maggiori di standard di produzione rispetto ai materiali tradizionali anche a costo di fare scelte impopolari. E costruendo grandi campagne di informazione».

L’imperativo è orientare il comportamento dei consumatori alla sostenibilità, non solo pretendere che siano questi a realizzare il cambiamento. Per evitare il paradosso di avere l’innovazione a portata di mano e non saperlo.

La spinta legislativa ha già dato vita a esempi virtuosi. Una direttiva europea impone all’industria automobilistica di utilizzare unicamente materiali provenienti da fonti rinnovabili, riciclati o almeno riciclabili, cosa che neanche realizziamo quando saliamo a bordo delle nostre auto.

Dall’altro lato la direzione del packaging monomateriale impone il design for recycling: progettare i prodotti non solo guardando alla loro vita, ma anche alla gestione del loro fine vita.

La grande distribuzione e la logistica hanno un potenziale enorme, perché oltre a poter scegliere i materiali migliori e le grandi quantità che favoriscono la gestione, possono contare sulla grande tracciabilità dei prodotti che distribuiscono. La rivoluzione verde può cominciare proprio da qui, dove oggi centinaia di migliaia di prodotti nuovi vengono distrutti.

*Il disegno di legge è stato infine approvato anche dall’Assemblée National il 21 gennaio scorso quasi all’unanimità. Entrerà in vigore a partire dal 2021, previa approvazione di alcuni decreti collegati che definiranno alcuni dettagli tecnici.

I contenuti di questa pubblicazione sono di esclusiva responsabilità degli autori Rosario Daniele Guzzo, Elisabetta Muratori, Roberto Pisano e non rappresentano necessariamente il punto di vista di Mani Tese e AICS. La riproduzione dell’inchiesta è effettuata previa autorizzazione degli stessi autori.